习近平总书记指出:“文化兴国运兴,文化强民族强”。如果说长城是民族的脊梁,那么黄河就是民族的魂魄,大运河凝注了三千年的兴衰史,长征则是新中国兴旺发达、民族复兴的精神履历和源头。

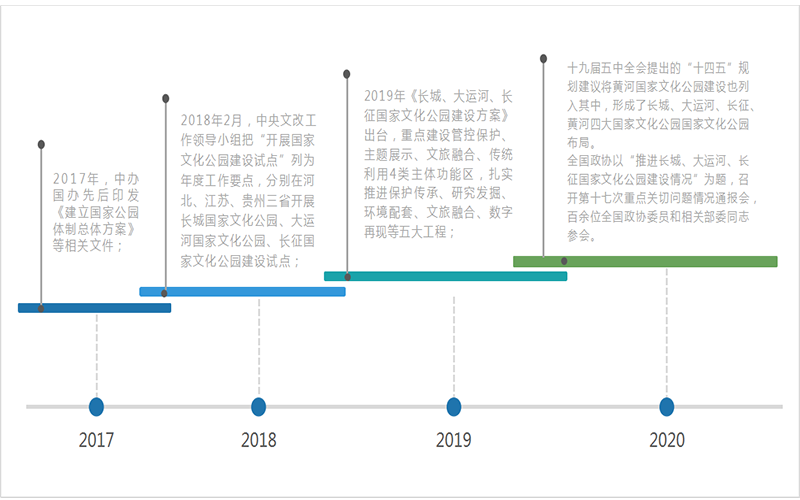

自2017年起,国家不断加强推进国家文化公园的建设的力度,中办国办先后印发《建立国家公园体制总体方案》、《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》。

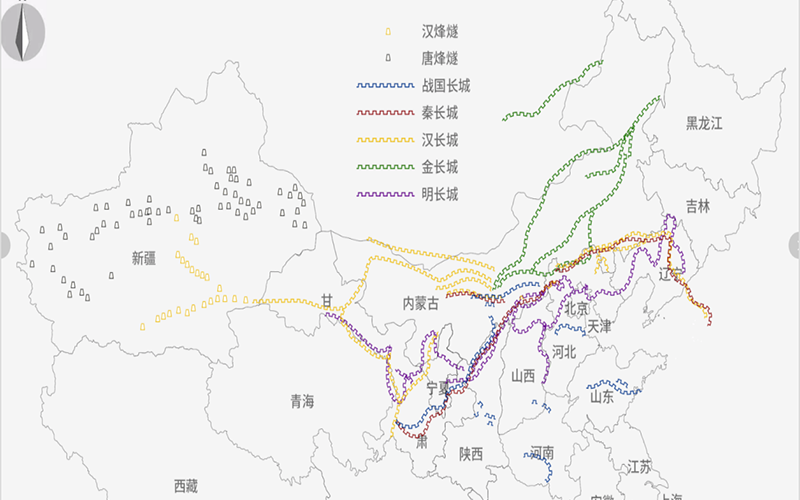

长城,总长度21196.18千米,历经2000多年的持续营造,涵盖春秋战国、秦、汉、唐、明等12个历史时期,涉及北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆15个省(区、市)。作为我国乃至全世界体量最大、分布最广的具有线性特征的军事防御体系遗产,于1987年被列为世界遗产。

据2019年《建设方案》明确:“三大”国家文化公园建设,计划用4年左右时间,到2023年底基本完成,其中长城河北段、大运河江苏段、长征贵州段作为重点建设区于2021年底前完成。时隔一年多,各地进展情况如何?

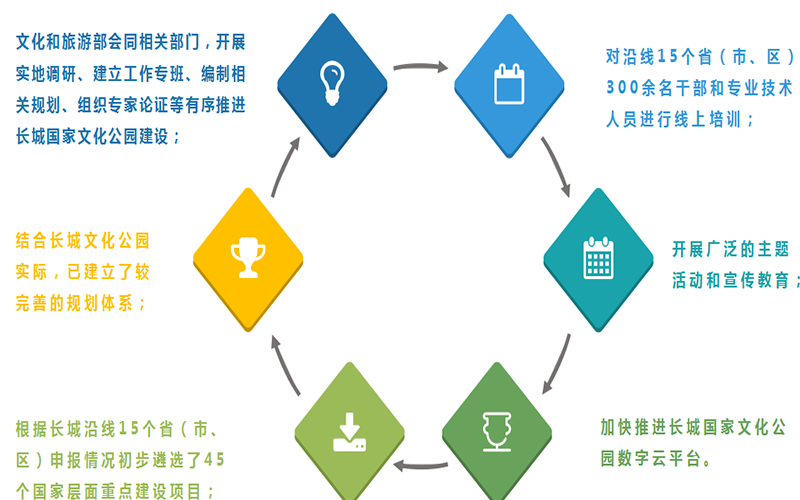

文化和旅游部会同国家发展改革委,牵头负责长城国家文化公园建设的组织协调工作,计划用4年左右时间,到2023年底基本建成,其中长城河北段作为重点建设区于2021年底前完成建设任务。

国家建设长城国家文化公园工作重点

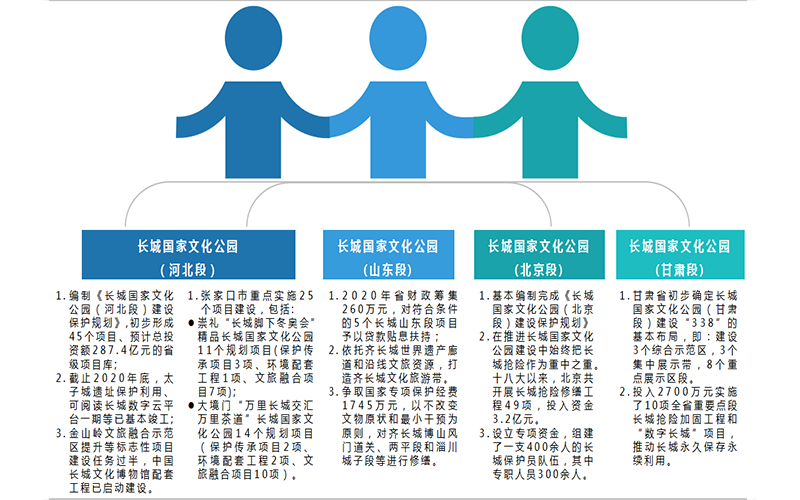

长城国家文化公园建设比较迅速的主要包括河北段、张家口段、山东段、北京段及甘肃段,目前主要重点集中在规划的编制、资金的筹措、长城的保护与修缮以及专业队伍建设等。

在文旅融合方面,河南省提出建设魏长城大伏羲山文旅融合高质量发展示范区,山西省提出建设广武边塞长城文旅融合区……

二、大运河国家文化公园

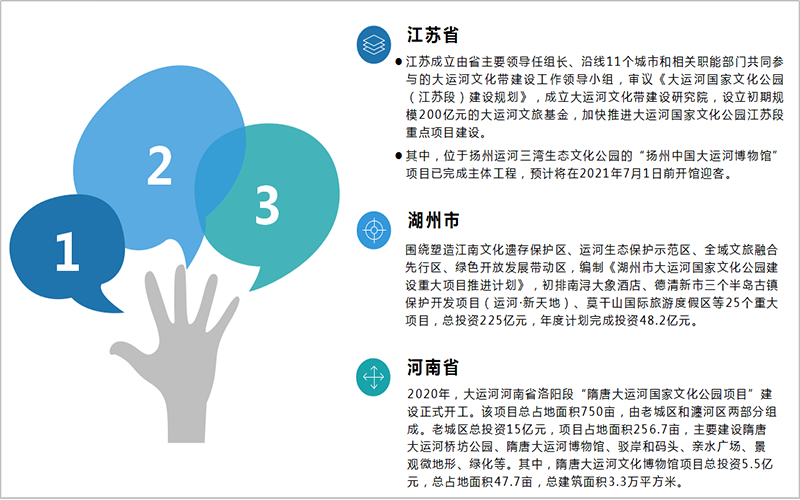

中国大运河由京杭、隋唐、浙东运河三部分共同组成,包括通惠河、北运河、南运河、会通河、中(运)河、淮扬运河、江南运河、浙东运河、永济渠(卫河)、通济渠(汴河)10个河段,涉及北京、天津、河北、江苏、浙江、安徽、山东、河南8个省市,全长约3200公里,是世界上开发年代最早、空间跨度最大、使用时间最长的运河,至今已有2500多年历史。

中华人民共和国成立后,与大运河相关的修复、整治与活化利用工作从未中断。

随着《大运河文化遗产保护传承专项规划》《大运河河道水系治理管护专项规划》《大运河生态环境保护修复专项规划》和《大运河文化和旅游融合发展专项规划》相继印发,沿线8省(市)也分别编制了大运河文化保护传承利用分省实施规划。

长征国家文化公园建设是以中国工农红军一方面军(中央红军)长征线路为主,兼顾红二、四方面军和红二十五军长征线路。涉及福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏15个省区市。

红军长征历时两年,线路总长达到3万多公里,留下了极为丰富的历史和文化遗存。长征,是中国近代史上具有里程碑意义的重大事件,是中国共产党和中国革命事业从挫折走向胜利的伟大转折。

为全力确保在2021年7月前完成长征国家文化公园贵州重点建设区重点任务、重大工程、重要项目建设,2019年12月,省委、省政府提出打造“一核一线两翼多点”的长征国家文化公园贵州重点建设区目标,其中“一核一线”主要在遵义。

遵义市已向上申报六大代表性工程,概算总投资148.29亿元,部分重点项目已启动建设。其中,遵义战役纪念园一期工程已开工建设;中国工农红军长征纪念馆建设项目已完成馆舍设计方案;《伟大转折》演艺综合体项目已完成《创意策划方案》。

与此同时,江西、湖南、云南、四川、甘肃等与红军长征路线路关联地,按照国家长征文化国家公园项目实施规划同步发力。如江西赣州于都打造长征集结出发地文化公园,四川甘孜县红军长征文化遗址遗迹文化公园,甘肃省景泰县西路军大拉牌战斗遗址公园等项目正在加快推进。

黄河是中华民族的母亲河,黄河文化亦是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂。在我国5000年文明史上,黄河流域有3000多年是全国政治、经济、文化中心,孕育了河湟、河洛、关中、齐鲁等农耕文化,开创了世界农耕文明先河。

黄河国家文化公园以青海省玛多县多石峡以上地区为河源区,由东向西包括上、中、下游和11个河段,主要涉及青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东9个省(自治区)。

黄河文化的保护与传承,是黄河流域生态保护和高质量发展的重要内容,而黄河国家文化公园的建设,则是黄河文化保护与传承的重要举措与手段。

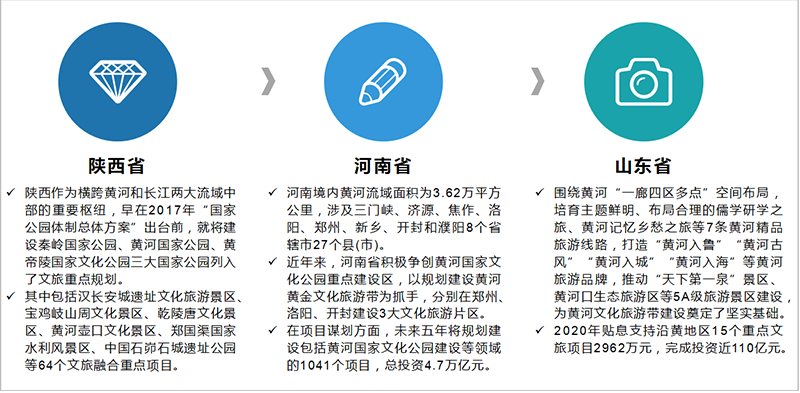

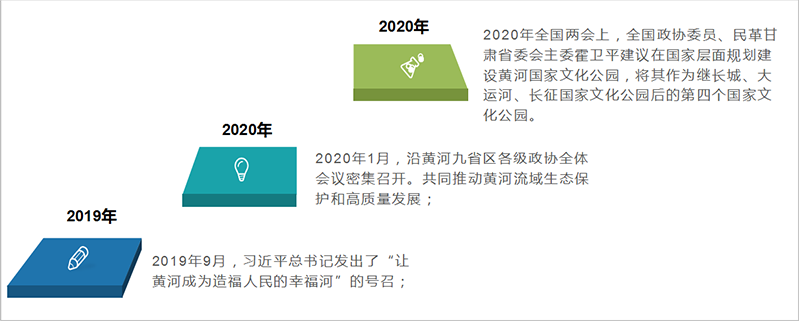

与“三大”国家文化公园建设进度相比较,虽然黄河国家文化公园建设未纳入2019年《建设方案》,但在国家相关部委和主要涉及地区的共同推动下,建设进展同样取得丰硕成果。